エピローグとプロローグを読んだ

感想

お話の流れへの感想を書けるほど理解できなかったので、それはもう何度か読んでから書こうと思う。とりあえず印象に残ったことを手当たりしだいに書いていく。

エピローグから読んだ。読んでいるときにストーリーはよくわからなかったのだが、プロローグを読むと対応する箇所が結構あるのでプロローグから読めばよかったなと思う。出版はエピローグが先なのだが、プロローグはエピローグの理解を助けるが、エピローグはプロローグの理解を助けないような気がする。でも実際出版年は逆なので、盛大に読み飛ばしている箇所があるのかもしれない。

エピローグで一番おもしろいと思ったのは知性化化粧、エージェント、インタフェースの概念である。知性化化粧は自身が相手に与える印象を設定すると、求める印象に近い見た目に変化してくれるガジェット。エージェントは人間関係や社会を規定の物語に沿って進行するよう調整する登場人物。インタフェースは滅茶苦茶になってしまった世界を、どうにかこうにか秩序ある形に変換して認識させてくれるガジェットで、この3つは人と何かの間に挟まっているという共通点がある。人が認識できる世界は、結局のところ自分の認識から再構成された世界でしかないというのはよく言われるが、世界のあり方を混沌とさせておくことで、ぶっ飛んだ形で再確認させてくれる面白さがあった。

プロローグは自分自身を綴る話であるのだが、その過程で小説執筆を支援するソフトウェアの想像や、実際に自分自身や小説よりも短い和歌(現時点で執筆された小説)をプログラムで分析してみる話が出てくる。このソフトウェアとプログラムがやけに具体的に描写される。文字コードが違っていて面倒だ、ページ間で構成の揺れがあって抽出が面倒だみたいな"あるある"が小説として書かれていてニヤニヤできる。

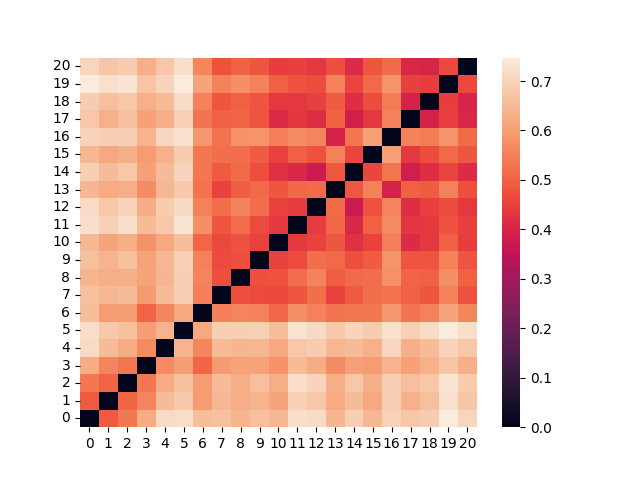

作中に出てくる和歌集の分析を真似してみたところ、同じような図が出力できて楽しかった。研究室の後輩への教材として進めようかなと一瞬血迷ったが、お話の構造がややこしすぎるのでおとなしく入門書を進めたほうがずっとわかりやすい。

プロローグでは小説とソフトウェアについて想像し続けているので、読んでいてイラストに当てはめて考えるようなこともあった。イラストの下塗りなんかは高精度で計算できそうだし、線画をラスターレイヤーで持っているのは線を引いた時点からかなりの情報を消失してしまっているし、塗り段階でものの色を変えるわけでなく筆の質感を載せるために塗ったり消したりする作業はどうも無駄がある気がする。自分でもっとイラストの補助するソフトを探求するべきだなと思った。